クハ411‐1532 小山駅水戸線ホーム 2012年6月18日 |

8:55 小山駅東口出発、今日は土曜日、ゴルフ場の迎えのバスで駅前広場は大混雑。 水戸線はホームを出てすぐ左急カーブで視界から去るが、東京方に出発するのも意外だし、お愛想なしにすぐ東北本線から分岐するのも、この規模の支線としては、本州では珍しい線形だと思う。 線路を金網越しに見る平行道路を行く、駅近くには飲み屋街もあったが、すぐ住宅、事務所街となる、カーブも小山起点0.85K辺りで収まり、その先直線線路が道路共々伸びる、 線路反対側にも平行道路があり、1.85K辺りから畑地も多くなる。 |

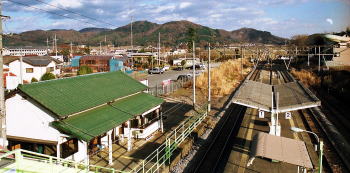

水戸線:稲田駅

水戸線:稲田駅

C58292牽く下り水戸行、稲田駅付近

C58292牽く下り水戸行、稲田駅付近